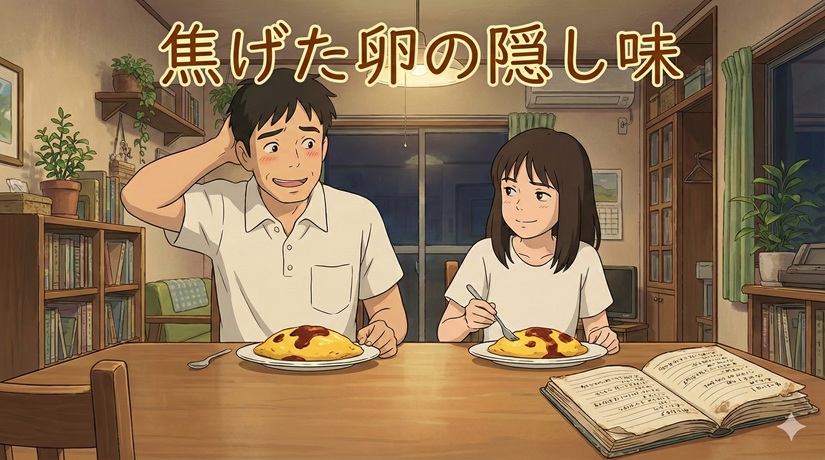

「ねえお父さん、またこれ?」

高校二年生の美咲(みさき)は、ダイニングテーブルに置かれた弁当箱を覗き込み、呆れたように声を上げた。

黄色い鮮やかなキャンバスであるはずのオムライスの上に、点々と、いや、堂々と茶色い「焦げ」の斑点がついている。まるで、黄色いヒョウ柄だ。

「あー、ごめんごめん。火加減がどうも難しくてな」

父はトーストをかじりながら、頭をポリポリとかいた。母が亡くなって三年。父は毎朝、美咲のために弁当を作ってくれるのだが、どういうわけかオムライスを作る時だけは、決まって卵を焦がすのだ。

「味は悪くないんだから、文句言うなよ」

「文句じゃないよ。ただ、卵は『ふわとろ』が正義でしょ? クックパッド見れば誰でもできる時代に、なんで毎回『ガリガリ』なのよ」

美咲はため息交じりに弁当箱の蓋を閉じた。

父は仕事は丁寧だし、他の料理はそれなりに上手だ。なのに、オムライスだけは、まるで何かの呪いにかかったように失敗し続けている。

(不器用なのかな……)

美咲は、少しの罪悪感と、それ以上の諦めを抱えて学校へと向かった。

その週末、父が急な休日出勤で出かけていった。

昼食は自分で作らなければならない。美咲はキッチンに立ち、ふと「今日こそ私が、正真正銘の『ふわとろオムライス』を作って、父の舌を教育してやろう」と思い立った。

冷蔵庫から卵を取り出し、レシピを確認しようとして、美咲は食器棚の奥にある古びたノートのことを思い出した。

それは、生前の母が書き残していたレシピノートだ。父も時々これを広げては、ぶつぶつと独り言を言いながら料理をしている。

「えーっと、オムライス、オムライス……」

油や醤油のシミがついたページをめくる。懐かしい母の丸文字が現れた。

『我が家のオムライス』というタイトルの下には、ケチャップライスの具材や、隠し味に入れるウスターソースの分量が丁寧に書かれている。

そして、最後の手順のところに、赤ペンで追記がしてあった。

『※重要ポイント』

美咲は目を凝らした。そこに書かれていたのは、予想外の指示だった。

『卵を流し入れたら、あえて強火にすること。バターが少し焦げる香ばしい匂いがするまで待つ。パパは、半熟よりも、ちょっと焦げてカリッとした香ばしい卵が好きな変人だから、失敗したかな? くらいでちょうどいい』

「……は?」

美咲の声が、誰もいないキッチンに響いた。

失敗じゃなかった。

父は、不器用で焦がしていたわけではなかったのだ。

ただひたすらに、忠実に、「母さんが作ってくれていた味」を再現しようとしていただけだったのだ。

「なんだ、それ……」

美咲は、ノートの端をつまんだまま、キッチンカウンターに寄りかかった。

父の「火加減が難しくてな」という言葉が蘇る。あれは、下手くそな言い訳ではなく、照れ隠しだったのか。それとも、「母さんの味」を娘に押し付けていると思われたくなかったのか。

「変人は、お父さんだけじゃないじゃん」

美咲は苦笑いをした。あの焦げた卵を「我が家の味」として書き残した母も、それを律儀に三年も守り続けている父も、どっちもどっちだ。

泣きそうになるのをぐっと堪えた。ここで泣いたら、湿っぽいドラマになってしまう。それは我が家のキャラじゃない。

美咲はフライパンを火にかけた。

バターを落とす。ジュワッという音と共に、芳醇な香りが立つ。

溶いた卵を一気に流し込む。

いつもならここで火を弱めて、箸で手早くかき混ぜて「ふわとろ」にするところだ。

美咲は、コンロのつまみをひねった。

火力を、強める。

チリチリチリ……と、卵の縁が焼ける音が鋭くなる。バターの焼ける匂いが、少しだけ香ばしい焦げ臭さへと変わっていく。

いつも弁当箱を開けた時に香る、あの匂いだ。

「……これくらいかな」

美咲は、ほんのり茶色い焼き目がついた卵を、ケチャップライスの上に滑らせた。

見た目は、父が作るものよりはマシだが、世間の「映えるオムライス」からは程遠い、茶色い水玉模様のオムライスが完成した。

夜、父が帰宅した。

「おう、疲れたー。腹減ったなあ」

「お帰り。ご飯、できてるよ」

美咲がテーブルに出したのは、昼に練習して、夜用にまた作った「特製オムライス」だ。

父はそれを見て、目を丸くした。

「おっ、美咲が作ったのか? ……ん? なんか、卵の様子が……」

「いいから食べてみてよ」

父はスプーンを入れ、一口運んだ。

咀嚼する父の動きが、一瞬止まる。

口の中に広がるのは、バターのコクと、卵の甘み。そして、鼻に抜ける少しビターな焦げの風味。

「……どう?」

美咲が意地悪く聞くと、父は少しだけ目元を緩めて、ニカッと笑った。

「うん。……ちょっと火が強かったな。焦げてるぞ」

「うるさいな。それがレシピ通りなの」

「レシピ?」

「お母さんのノート、見たから」

父は「あちゃあ」という顔をして、頭をかいた。

「バレたか。参ったな。俺はてっきり、美咲もこの味が好きだと思い込もうとしてたんだが」

「好きなんて言ってないよ。……でもまあ、嫌いじゃないけど」

美咲は自分もスプーンを手に取り、焦げた卵を口に運んだ。

香ばしくて、少し硬くて、懐かしい味がした。

「次は、もうちょっと焦がしてもいいかもね」

「おっ、分かってきたじゃないか。コツはな、ビビらず強火だ」

父が得意げに講釈を垂れ始める。

リビングの照明の下、二つの「失敗作のような」オムライスが並ぶ。

それは決して洗練された料理ではなかったけれど、世界中のどの三ツ星レストランよりも、この家族にお似合いの味がした。

(おわり)