給食の時間が終わり、賑やかな昼休みが始まった。

校庭からは子供たちの歓声が聞こえてくるが、教室の片隅には、少し変わった算数を教える先生と、好奇心旺盛な一人の少年が残っていた。

先生が午後の授業の準備をしていると、少年がトコトコと教卓へ歩み寄り、純粋な瞳で問いかけた。

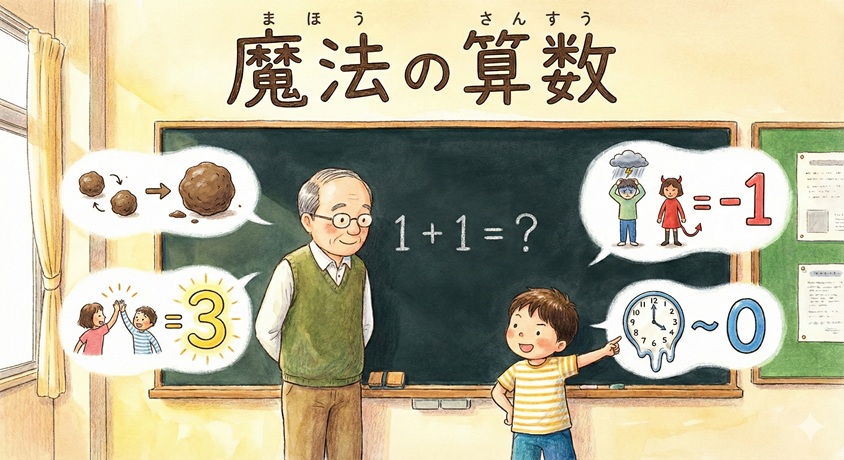

「ねえ先生。1足す1の答えは、どうして『2』になるの?」

先生は手を止め、眼鏡の奥の目を細めた。子供らしい、しかし根本的な問いだ。

「それはね、そういうものだからだよ。人々が便利に生活できるように、みんなでそう決めたルールなんだ」

少年は納得がいかない様子で首を傾げる。

「ふーん。じゃあ、1足す1の答えが『1』になることはあるの?」

先生はニヤリと笑った。この子はただ答えを知りたいだけじゃない。思考の遊びを求めているのだ。

「あるよ。たとえば、1つの泥団子と、もう1つの泥団子をくっ付けるとどうなる? 1つの大きな泥団子になるだろう?」

「なるほど!」

少年の目が輝いた。算数の常識が崩れる音が、彼には心地よかったようだ。

「じゃあ先生、1足す1の答えが『3』になることはあるの?」

「もちろんあるさ。一人の人間が、別の一人の人間と力を合わせると、単なる二人分以上の成果が生まれることがある。これを『協力』というんだ」

「すごい! じゃあ、1足す1の答えが『マイナス1』になることは?」

「おや、マイナスなんて言葉を知っているのかい? 感心だね」

先生は少年の頭を撫でるふりをして、少し声を潜めた。

「それもあるよ。一人の心優しい人でもね、ずる賢い人と手を組んでしまうと、その影響はその人自身にも、周りの人たちにも、マイナスとなって降りかかることがあるんだ。」

少年は深くうなずき、腕を組んで考え込んだ。

「そっかー……。算数って、数字だけの話じゃないんだね」

「そうとも。数字は世界を表す言葉の一つに過ぎないんだよ」

先生は、自分の教えが少年の心に深く届いたことに満足し、誇らしげに胸を張った。教育者として至福の瞬間だ。

すると少年は、意地悪そうに口角を上げて、最後の質問を投げかけた。

「じゃあさ、1足す1の答えが『ゼロ』になることはあるの?」

先生は即座に答えた。

「もちろんだよ。たとえば理科の話だけど、プラスの電気とマイナスの電気が1つずつ合わさると、打ち消しあって電気はゼロになる。あるいは、敵同士が1対1で戦って相打ちになれば、立っている者はゼロになるだろうね」

完璧な回答だ、と先生は思った。

しかし、少年はニヤニヤしながら首を振った。

「なんだ、先生も気づいてないの? 今、まさにここで 『1+1=0』 が起きてるじゃないか」

「えっ? ここで? どういうことだい?」

先生がきょとんとするのと同時に、少年は壁の掛け時計を指さした。

「見てよ。『1人の話好きな先生』 に 『1人の屁理屈な生徒』 が合わさった結果……」

その瞬間だった。

キーンコーンカーンコーン……

昼休みの終わりを告げる予鈴が、校舎中に響き渡った。

少年は慌てて自分の席へ戻ろうとしながら、大声で叫んだ。

「僕の『昼休み』がゼロになっちゃった!!」

少年はバタバタと走り去っていく。

取り残された先生は、ポカンと口を開けたまま立ち尽くした。

黒板には、まだ消されていない「1+1」の文字が白く浮かんでいる。

「なるほど……」

先生はざわつき始めた教室で、一人苦笑いをもらした。

「一本取られたな」

(おわり)